Reso pubblico pochi giorni fa, il “Vademecum – Informare sulla Salute Mentale” è uno strumento finalizzato a fornire ai giornalisti e alle giornaliste un supporto operativo per trattare in modo corretto e rispettoso il tema della salute mentale, nonché a combattere lo stigma ed i pregiudizi che ancora circondano le persone che sperimentano (o hanno sperimentato) un disturbo mentale. Il progetto, nato da un’idea di Rai per la Sostenibilità ESG, è stato accolto e sostenuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e condiviso dall’ASL Roma 2. Proponiamo una descrizione dell’opera e qualche riflessione critica sulla sua impostazione.

Reso pubblico il 14 maggio 2025, il Vademecum – Informare sulla Salute Mentale (liberamente fruibile/scaricabile a questo link) è uno strumento finalizzato a fornire ai giornalisti e alle giornaliste un supporto operativo per trattare in modo corretto e rispettoso il tema della salute mentale, nonché a combattere lo stigma ed i pregiudizi che ancora circondano le persone che sperimentano (o hanno sperimentato) un disturbo mentale. Il progetto, nato da un’idea di Rai per la Sostenibilità ESG (Environmental, Social and Governance), è stato accolto e sostenuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e condiviso dall’ASL Roma 2. Il volume è stato curato da Renato D’Argenio e Lorenzo Sani dell’Ordine dei Giornalisti; da Rossella Antonini, Daniela de Robert e Marina Marino per Rai Per la Sostenibilità ESG; Emanuele Caroppo e Massimo Cozza per il Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 2.

Come già la guida Comunicare la disabilità. Prima la persona, promossa e ideata nel 2024 dal Coordinamento per le pari opportunità dell’Ordine dei Giornalisti (e scaricabile a questo link), anche il nuovo Vademecum ha un taglio pratico ed essenziale. Esso assume come approccio di riferimento il modello bio-psicosociale delineato, nel 2001, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso l’ICF (la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), poi trasposto sul piano giuridico dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2006 (un trattato recepito dal nostro Paese con la Legge 18/2009).

Riconoscendo il ruolo e la responsabilità dei media (vecchi e nuovi) nell’orientare l’opinione pubblica, è evidenziato come «un’alleanza strategica tra professionisti della salute mentale e operatori dell’informazione» (pag. 7, espressione interamente in grassetto nel testo originale) sia fondamentale per promuovere la conoscenza della materia e contribuire alla creazione di una cultura concretamente inclusiva.

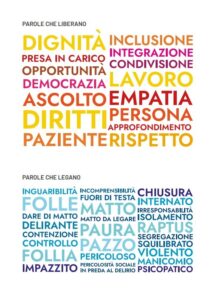

Dopo una parte introduttiva che traccia le coordinate del tema della salute mentale con riferimenti agli aspetti clinici, terapeutici, legali e sociali, ma anche storici e giuridici, il Vademecum propone l’uso di una comunicazione consapevole, accurata, rispettosa ed attenta. Ripulita dal sensazionalismo e dalla stigmatizzazione che, distorcendo la realtà, aprono la porta alla discriminazione di singoli individui o di interi gruppi di persone. Mettere la persona al centro e assumere un atteggiamento non giudicante sono concetti ripetuti più volte. Sono quindi individuati i pregiudizi più diffusi nei confronti delle persone con disturbi mentali, e sono forniti (e differenziati graficamente e cromaticamente) esempi di buona e di cattiva informazione sul tema trattato. Ad esempio, il diffuso pregiudizio che ancora induce a considerare le persone con disturbo mentale come pericolose o violente è decostruito mostrando come, dati del Ministero della Salute alla mano, in realtà esse siano più spesso vittime di reato che autrici dello stesso (in specifico: esse sono vittime di reati in misura dieci volte superiore rispetto alla popolazione generale). Un’ulteriore sezione dell’opera propone suggerimenti su cosa fare e cosa non fare nel caso si intervisti una persona con disturbo mentale. Grande enfasi è opportunamente data ai termini corretti per nominare le persone con disabilità. Uno schema mostra e distingue le parole che liberano dalle parole che legano. Un focus fornisce indicazioni utili a trattare le notizie di suicidi. Ulteriori strumenti di lavoro sono: un glossario della salute mentale, che però non si limita ai soli aspetti definitori (ad esempio, trattando il tema della contenzione fisica sono segnalate le vicende di Francesco Mastrogiovanni e di Matteo Lavorgna); un approfondimento sul tema della giustizia, trattato sempre in relazione all’argomento dell’opera; un elenco degli innumerevoli acronimi che si possono trovare nell’àmbito della salute mentale; un repertorio essenziale delle fonti di riferimento.

La scelta di produrre un Vademecum di questo tipo, ed anche la cura nella sua realizzazione sono certamente apprezzabili. E tuttavia, sotto il profilo dell’impostazione, notiamo che nella stesura dello stesso non sono state coinvolte le persone con disturbo mentale, o le loro associazioni di rappresentanza, sebbene entrambe siano state correttamente citate nel volume in più occasioni. Ad esempio: «La lotta allo stigma coinvolge i diretti interessati e le loro famiglie nel processo di cura e di recupero psicosociale» (è scritto a pag. 19, espressione interamente in grassetto nel testo originale); le «associazioni specializzate» sono annoverate tra le fonti autorevoli a cui fare riferimento nel definire i contenuti degli articoli (pag. 22); gli operatori delle associazioni sono tra gli esperti da consultare nella scelta delle parole (pag. 24); sempre in tema di scelta delle parole è indicata quale pratica positiva quella di «Considerare la persona con disturbo mentale come potenziale interlocutore, tenendo presente che può non conoscere le eventuali conseguenze dell’esposizione mediatica» (pag. 24); «[…] è sempre buona norma chiedere al soggetto interessato [la persona con disturbo mentale, N.d.R.] quale sia la definizione che preferisce», è scritto in un altro passaggio del testo (pag. 29).

L’impressione che se ne ricava è che il modello bio-psicosociale sia stato recepito a livello formale, ma non a livello di coinvolgimento delle persone interessate nell’équipe di lavoro: è scritto esplicitamente che l’«alleanza strategica» è tra professionisti della salute mentale e operatori dell’informazione. Ed infatti nel testo non sono mai citati gli esperti e le esperte per esperienza (ESP) dell’area della salute mentale, una figura che si sta diffondendo anche in Italia (se ne legga a questo link), e che contribuisce attivamente anche allo svolgimento di studi scientifici nella medesima area (se ne legga, ad esempio, a quest’altro link). È dunque essenziale richiamare che la citata Convenzione ONU – che lo stesso Vademecum assume come paradigma di riferimento – è molto chiara nell’affermare che i maggiori esperti e le maggiori esperte in materia di disabilità sono proprio le stesse persone con disabilità, anche quelle con disabilità psico-sociale – al cui interno sono ricomprese anche le persone con disturbo mentale –, e non i professionisti e le professioniste dell’area sanitaria (come accadeva con il modello medico di disabilità). Riteniamo che tra i pregiudizi da superare vi sia anche quello che le persone con disturbo mentale non siano in grado di autorappresentarsi e di rappresentare le proprie istanze nei diversi contesti. Riteniamo anche che per superare questo pregiudizio sia necessario riconoscere ed affermare l’autorevolezza delle persone con disturbo mentale nelle questioni che riguardano le loro vite (a tal proposito si segnala il seguente approfondimento). Pensiamoci bene: se qualcuno proponesse un testo per dare istruzioni per parlare di noi, e coinvolgesse tutte le figure professionali del caso, ma non noi, ci sentiremmo rispettati? Precisiamo infine che queste ultime osservazioni non mirano in alcun modo a sminuire l’impegno ed il lavoro che stanno dietro l’elaborazione del Vademecum, impegno e lavoro che non sono messi in discussione, bensì a fornire gli elementi necessari e sufficienti ad evitare che questo stesso errore venga commesso nei lavori futuri e nella trattazione pubblica del tema della salute mentale. (Simona Lancioni)

Vedi anche:

Il concetto (plurale) di Recovery nell’ambito della salute mentale, «Informare un’h», 15 aprile 2025.

“Oltre le parole”, un vademecum per raccontare la violenza contro le donne che non considera la disabilità, «Informare un’h», 20 marzo 2025.

«Volevano vedermi volare», una Guida sul supporto tra pari nell’area della salute mentale, «Informare un’h», 17 gennaio 2025.

Susanna Brunelli, Il “Supporto tra Pari” come strumento trasformativo, «Informare un’h», 29 dicembre 2024.

L’auto-rappresentanza delle persone con disabilità tra sfide e criticità, «Informare un’h», 16 dicembre 2024.

È ora disponibile “Comunicare la disabilità. Prima la persona”, la guida dell’Ordine dei Giornalisti, «Informare un’h», 24 febbraio 2024.

Data di creazione: 24 Maggio 2025

Ultimo aggiornamento il 26 Maggio 2025 da Simona