di Stefania Delendati*

Per uno dei tanti “dispetti” della Storia, che accantona qualcuno per far emergere altri, María Blanchard, la prima pittrice spagnola ad adottare l’approccio cubista, è stata grande ma ben poco conosciuta. Grande nonostante fosse nata donna in un’epoca “sbagliata” e nonostante la disabilità che la rese bersaglio di umiliazioni. Due bastoni la sorreggevano, quello tangibile e quello “virtuale” dell’arte che era il supporto dell’anima, infelice ma mai arresa. Andiamo a conoscerla con Stefania Delendati.

Se siete appassionati di storia dell’arte ma non avete mai sentito parlare di María Blanchard, non dovete sentirvi in difetto. Per uno dei tanti “dispetti” della Storia che accantona qualcuno per far emergere altri, questa donna, esponente delle avanguardie artistiche del primo Novecento, la prima artista spagnola ad adottare l’approccio cubista, è grande quanto misconosciuta, sebbene la complessità formale delle sue tele, il loro carattere innovativo e l’impegno sociale che caratterizzò una parte della sua vita siano stati riconosciuti anche da illustri colleghi.

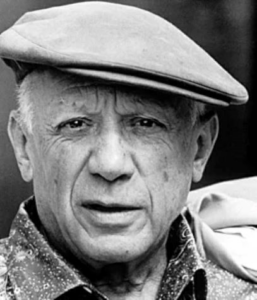

María Gutiérrez-Cueto y Blanchard nacque nel 1881, lo stesso anno di nascita di Picasso; lei venne alla luce all’una di notte del 6 marzo, lui il 25 ottobre. Quella bimba e quel bimbo si sarebbero incontrati da grandi, nei pennelli e nella tavolozza avrebbero trovato la loro strada, ma con fortuna differente. Se Pablo Picasso diventò un’autentica celebrità e tuttora viene osannato, María, pur avendo un talento cristallino superiore a quello di molti altri pittori cubisti della sua generazione, scontò il fatto di essere donna in un contesto culturale che riteneva il genere femminile inferiore, dovette lottare contro gli stereotipi di genere e anche contro i pregiudizi dovuti alla sua disabilità.

Apparteneva a una famiglia colta dell’alta borghesia di Santander, città nel Nord della Spagna, il padre Enrique era un giornalista, uomo di lettere ed esperto d’arte, segretario del Consiglio dei lavori portuali e fondatore del periodico «El Atlántico». Al secondo piano di Via Santa Lucia 14 vivevano anche la madre, Concepción, una donna molto bella dalla prodigiosa memoria che recitava poesie dei classici francesi, un fratello e tre sorelle, Aurelia, Carmen, Fernando e Ana.

L’ambiente illuminato e privilegiato non le risparmiò un’infanzia dolorosa. María era molto piccola di statura e fin da bambina utilizzava un bastone per camminare, conseguenza della malformazione della spina dorsale già presente alla nascita, si pensava causata da una caduta accidentale della madre mentre cercava di salire in carrozza durante la gravidanza. Soltanto a posteriori si comprese che la doppia curvatura della colonna vertebrale era invece una condizione congenita causata da un’anomalia cromosomica; era infatti la medesima disabilità della cugina Mercedes Blanchard y Plasencia. La cifoscoliosi, questo il nome dell’alterazione morfologica di María e della cugina, rende la spina dorsale con la forma di un panno bagnato e poi strizzato con forza, in un senso e poi nell’altro. Soltanto negli ultimi decenni sono arrivate terapie che ne riducono l’impatto, ma in mancanza di queste, non soltanto il cammino diventa molto difficoltoso, ma compaiono dolori in tutto il corpo e con l’avanzare dell’età insorgono problemi respiratori e cardiaci.

Per i compagni di scuola María era la bruja, la strega, soprannome poco lusinghiero che la angosciava. Aveva dalla sua parte un carattere testardo e ostinato, il bullismo che la faceva tanto soffrire non riuscì dunque ad abbatterne lo spirito. Incoraggiata dal padre, iniziò a prendere lezioni private di disegno a 10 anni, passando poi alla pittura; il papà le costruiva sedie e cavalletti adatti alla sua disabilità.

Al compimento dei 21 anni, la maggiore età di allora, si trasferì a Madrid per studiare presso alcuni pittori e iscrivendosi successivamente alla Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, scuola prestigiosa dove si erano formati alcuni dei più importanti artisti spagnoli. Si appassionò alle nature morte, apprese la precisione e l’uso del colore, esuberante, la predilezione per il verde, il nero e il marrone, una peculiarità che secondo i critici conferisce un carattere fortemente ispanico alle sue prime composizioni. La Real Academia era un luogo conservatore, i lavori di María avevano quindi come soggetti predominanti i temi tradizionali della Spagna di inizio secolo, il ritratto e la mitologia, realizzati con una particolare cura del dettaglio. Ben diversa era la Parigi che a sua insaputa l’attendeva.

Nel 1908 partecipò alla Exposición Nacional de Bellas Artes e vinse il terzo premio, un’altra medaglia arrivò per il dipinto Musa gitana. Non c’era più il padre ad esultare per i primi riconoscimenti ottenuti da María, era venuto a mancare nel 1904, ora era lo zio Domingo ad occuparsi della sua istruzione.

Le estati non trascorrevano più nella tenuta della nonna paterna, ma nella villa di un altro zio, fratello del papà, Fernando. Con la mamma, le sorelle e il fratello lasciò Santander e si trasferì a Madrid, in una casa in affitto al numero 7 di Via Castellò. La famiglia era all’epoca il soggetto delle sue opere, ritrasse una nipote, la sorella Aurelia mentre leggeva, la mamma, la sorella minore Ana e se stessa.

Nessuno poteva più provvedere al finanziamento dei suoi studi e pertanto fu il Comune di Santander a sovvenzionare con una borsa di studio di 1.500 pesetas il proseguimento dell’istruzione di María presso l’Academie Vitti, nella capitale francese.

Prima di trasferirsi, fece in tempo a conoscere Diego Rivera al Museo del Prado, un giovane omone che pesava già 120 chili per un metro e ottanta d’altezza e che accanto a lei sembrava ancora più massiccio. Fu Rivera a tracciare una descrizione di María che ci consente di figurarcela davanti: «Era gobba e alta poco più di un metro e venti. Sopra il suo corpo deforme c’era una bellissima testa. […] Era incredibilmente intelligente. Il suo corpo era come un grande lampadario, leggermente storto, e aveva una testa e delle braccia bellissime che terminavano nelle mani più belle che abbia mai visto. […] non era una bellezza volgare, ma una combinazione di corpo e spirito […]. Evocava purezza e luce». Fu sempre Rivera a coglierne il tocco geniale, arrivando a dire di lei che «nessun colorista del nostro tempo la supera».

Giunse a Parigi nel 1909, in tasca aveva una lettera di raccomandazione da consegnare alla superiora di un convento di suore dove avrebbe soggiornato offrendosi come insegnante in cambio di vitto e alloggio. Per tutta la vita avrebbe nutrito risentimento per quel luogo, per la cella spregevole dove fu costretta a vivere, soprattutto per le umiliazioni delle studentesse che la deridevano per il suo aspetto. Ma quel primo periodo parigino rappresentò anche un’esperienza formativa umana, oltreché artistica, realmente irripetibile; con la pittura, infatti, si affrancò dalle paure e dagli affanni che l’accompagnavano da quand’era bambina. Era dotata di ironia, grinta e voglia di vivere, anche se di primo acchito era difficile capirlo, lo sapeva soltanto chi la conosceva bene, come l’amico André Lothe con il quale intratteneva un rapporto epistolare da cui emergono appunto questi tratti del suo carattere.

Nel 1910 prese a frequentare l’accademia della pittrice russa Marie Vissilief; condividevano una stanza e fu lei a introdurre María nel cubismo. A Parigi conobbe il quasi coetaneo Pablo Picasso e il pittore cubista spagnolo Juan Gris; di quest’ultimo diventò amica intima e tale rimase per tutta la vita, con lui intraprese un comune percorso artistico. C’erano anche la pittrice russa Angelina Beloff e il marito, Diego Rivera, pure loro amici sebbene per Diego María nutrisse sentimenti più profondi. Entrò nella Section d’Or, Associazione di pittori e critici d’arte legati al cubismo che ampliò le sue conoscenze tra le personalità più straordinarie dell’epoca.

Insieme ad un’altra artista russa, Angelina Petrovna Belova, detta “Quiela”, strinse una bella amicizia e con lei si recò in Belgio, a Bruges, un centro nevralgico per gli artisti.

Un giorno si trovavano sulla spiaggia di Knokke, stavano dipingendo, quando un gruppo di teppisti iniziò a tirare sabbia e fango sul lavoro di María. Presero di mira il quadro per offendere lei, ancora una volta il suo aspetto fisico le attirò scherno e ingiurie. Si recò dalla polizia che le assegnò un gendarme, una guardia del corpo personale che la seguiva e la proteggeva costantemente durante il soggiorno in città. Fu una giornata lunga quella, Marìa e Quiela sul tardi andarono in un caffè dove c’erano a sorpresa Diego Rivera con un amico. Da quel momento il soggiorno in Belgio diventò un viaggio a quattro, dipinsero insieme, raggiunsero poi Londra.

Al ritorno a Parigi, María affittò una stanza in Rue Vaugirad che lasciò nel 1912 per trasferirsi a casa di Rivera e della moglie a Montparnasse, al civico 26 di Rue de Départ, sempre silenziosamente innamorata di lui. Con lo scoppio della prima guerra mondiale decise di fare ritorno a Madrid, a casa della madre, un luogo più appartato. Portò con sé la pittura e allestì il suo primo atelier che condivise con alcuni degli artisti conosciuti in Francia che nel frattempo l’avevano raggiunta.

Il nome di María iniziava ad imporsi, le sue opere vennero presentate nel 1915 ad un’esposizione al Museo de Arte Moderno di Madrid (oggi Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) insieme a quelle dei più grandi esponenti internazionali del cubismo. Era la prima volta che il cubismo appariva in Spagna; María c’era e veniva descritta così nel catalogo della mostra: «Una viaggiatrice appena tornata dalla terra delle caverne oscure e dalla terra delle cime radiose». Una postilla diceva «non è femminile, è virilmente maligna», l’ennesimo commento che la fece soffrire.

Continuava a essere “la strega”, i bambini le urlavano contro, le persone anziane non nascondevano repulsione per la sua gobba pronunciata, per la zoppia evidente, i grandi occhiali con le lenti rotte, le basette nere, i suoi abiti logori. «Baratterei tutto il mio lavoro per un po’ di bellezza», disse un giorno davanti allo specchio mentre cercava di nascondere la gobba con un grande scialle. Una sua cugina raccontò che «tanto amava la bellezza che soffriva della sua deformità in modo impressionante». Tutti si soffermavano sull’aspetto esteriore, pochi erano al corrente delle sue sofferenze fisiche, pochi sapevano che non aveva mai dormito in un letto ma sempre in poltrona, reclinata sullo stesso lato, a causa della cifoscoliosi che le impediva di stare sdraiata. Neppure la critica la comprendeva, in questo era come i suoi colleghi artisti, le cui opere erano definite «produzioni di quella strana nuova scuola che ha dislocato regole e precetti e nella sua anarchia raggiunge i limiti del delirio pittorico».

A quegli anni risalgono alcuni dipinti che dimostrano il suo intenso studio dell’anatomia delle cose e dei colori. Sono Donna con ventaglio, Natura morta e Donna con chitarra i quadri che l’hanno resa famosa come esponente del cubismo. Donna con chitarra, in particolare, rielabora un tema classico della tradizione francese, ovvero il personaggio “trasformato” in strumento musicale. La figura dipinta è un’estrema sintesi, non ha volume né prospettiva, gli unici dettagli riconoscibili sono le corde della chitarra, un occhio e tre dita che consentono di riconoscere la donna rappresentata.

Non erano soltanto successi, anzi. La sorella Aurelia la convinse a lasciare la vita bohemienne parigina e a candidarsi come insegnante di disegno a Salamanca. La sua famiglia aveva sempre desiderato per lei un lavoro sicuro, un posto fisso con il quale potesse mantenersi, le scuole magistrali davano uno stipendio annuale di 1.500 pesetas, era l’occasione e María accettò di buon grado.

L’autrice di una sua biografia, la contessa di Campo Alange, che si spese affinché ottenesse la cattedra, affermò che si esercitava davanti ad uno specchio per interpretare il ruolo di insegnante. Non faceva per María, però, quel lavoro alla Scuola Normale Magistrale, si scontrava con i metodi tradizionali che per lei non rappresentavano l’arte, riteneva inutile la copiatura di illustrazioni senza valore artistico. Gli studenti avrebbero dovuto amarla per questo, invece la sbeffeggiavano con commenti crudeli, la preside era meschina. Strinse i denti, ma dopo un anno accademico prese la ferma decisione di lasciare per sempre la Spagna.

All’inizio di marzo del 1916 tornò a Parigi. Gettato alle spalle il passato, cambiò anche il nome. Per tutti, da allora in poi, diventò María Blanchard, adottando soltanto il cognome materno e arrivando a dire agli amici: «Se andate in Spagna, sputate sulla terra di Spagna e, al ritorno, non dimenticate di pulirvi la polvere dalle scarpe».

Parigi era diversa, il conflitto l’aveva resa irriconoscibile, diverso era ogni aspetto della vita. Ne risentì anche l’arte cubista che abbandonò la sperimentazione delle origini, alla ricerca di creazioni che fossero maggiormente leggibili. Quelle di María lo erano sempre state, non aveva mai smesso di dialogare con il figurativo. Il caffè La Rotonde diventò il suo punto fermo, lì incontrava gli altri artisti che dicevano di lei: «Povera María, pensa di avere successo solo con il talento». Si diede ad un’attività pittorica frenetica, utilizzò il ricavato delle vendite per acquistare uno studio in Rue du Maine, per un po’ di tempo ospitò lo scultore messicano Germán Gutiérrez Vidal, suo cugino, che introdusse nei circoli artistici d’avanguardia. Il suo “istinto commerciale”, tuttavia, non era molto spiccato, Picasso cercò di instillarle un metodo più efficace per piazzare le sue opere, invano, cosicché continuava a campare alla bell’è meglio. Evidentemente non era facile farle cambiare idea, lo racconta Isabelle Rivière, prima biografa di María Blanchard e sua allieva a Parigi: «Per anni e anni ha indossato un orribile vestito con enormi quadrati gialli e verdi di cui non riuscivamo a liberarci, nemmeno con i trucchi più subdoli o gli attacchi più diretti… Quando cercavamo di insinuare, senza dargli troppa importanza, che il nero era davvero il colore che le donava di più, lei rispondeva con il sorriso implorante e accattivante di una bambina che cerca di rubare una caramella. “Adoro travestirmi così tanto!”».

Pur con introiti economici scarsi, ormai era all’apice della carriera, ad un’esposizione a Bruxelles ottenne grande successo di critica La Comulgante. Aveva iniziato a dipingerla intorno al 1914 e continuò a ritoccarla per alcuni anni questa bambina il giorno della prima comunione, usando toni scuri e dolenti. Non c’è nulla di gioioso nella figura massiccia che ricorda i dipinti di Diego Rivera, gli occhi sono pieni di lacrime, la stessa María disse di aver voluto così rappresentare il dolore di non essere diventata madre. Le offrirono un assegno in bianco per il dipinto, lei rifiutò in cambio del patrocinio permanente del mercante d’arte Léonce Rosenberg che nel 1919 le organizzò la prima mostra personale nella sua galleria, L’Effort Modern in Rue Baume. Rosenberg la liquidò con una lettera laconica il 24 febbraio 1920: «[…] è impossibile continuare ad acquistare l’intera vostra produzione a tempo indeterminato. Pertanto, devo consigliarvi oggi di trovare sbocchi per i vostri dipinti, che non acquisterò in futuro se non in base alle mie vendite». Il mercante, d’altra parte, non l’aveva mai compresa del tutto, non si impegnava per vendere bene i suoi quadri, anzi, se ne disfece in toto, piazzandoli ad un prezzo inferiore del loro reale valore.

Sebbene ammirata, anche se non come i colleghi uomini, per molti era la “strega del cubismo”, quell’etichetta non riusciva a togliersela di dosso. Dopo la mostra al Salon des Indépendants, dove presentò tre dipinti cubisti e uno figurativo, nel 1921 espose alla Society of Independent Artists a New York e la richiesta delle sue opere aumentò in maniera considerevole. Era in una fase in cui le esperienze di vita diventavano colore, il cubismo le andava ormai stretto e se ne discostò. Cambiò il repertorio tematico, la scelta di rappresentare la quotidianità delle madri, gli interni domestici, bambini e bambine al lavoro rifletteva la sua profonda preoccupazione per la vulnerabilità della condizione umana nelle classi sociali più povere. Temi malinconici che mostravano l’asprezza della vita e sempre il rimpianto per la mancata maternità, esaltati da una tecnica impeccabile che si riavvicinava allo stile di Cézanne.

Il successo di quei brevi anni fu effimero, l’Europa era attraversata da una crisi economica che influenzava il mercato dell’arte. I guadagni sperati non arrivarono mai e María diventò economicamente dipendente da amici e mecenati, una condizione che non l’abbandonerà più. Frank Flausch era il suo finanziatore più convinto, quello che la sostenne fino alla di lui morte nel 1926. L’anno dopo se ne andò a soli quarant’anni l’amico di sempre, Juan Gris. Se Diego Rivera per María era stato un fuoco appassionato ma vacuo, Juan aveva rappresentato la certezza di un calore duraturo e rassicurante. La sua scomparsa, unita alla partenza di Diego Rivera per il Messico e il suo nuovo matrimonio con Guadalupe Marin, sprofondò la donna nella depressione, uno stato d’animo che l’avvicinò alla religione. Proprio lei, cresciuta in una famiglia agnostica e ribelle ad ogni attrattiva verso il divino, fu pervasa da un impeto mistico che la faceva partecipare a messe quotidiane. Arrivava in chiesa con difficoltà crescenti, zoppicando, ascoltava rapita i sermoni e donava quanto più poteva agli indigenti e all’orfanotrofio. Non era più “la strega”, presero a chiamarla “insetto da sagrestia”, pensò di lasciare i suoi pochi beni e le sue opere in eredità agli istituti psichiatrici, prendere i voti e ritirarsi in convento. A farla desistere dal proposito di abbandonare tutto, famiglia, amici e pittura, fu il suo confessore, il benedettino padre Alterman, che la riportò alla ragione e alla realtà. Contribuì a distoglierla dall’ossessione religiosa l’arrivo della sorella Carmen che si stabilì nella sua casa parigina, portando con sé il marito e i due figli. Voleva trasferirsi anche la madre, María la rifiutò. Aveva sempre mantenuto una fredda distanza da lei, in fondo non si era mai sentita accettata.

La presenza della famiglia della sorella, comunque, ne alleviò la tristezza e riprese a dipingere. «Se vivrò, dipingerò molti fiori», disse, lei che non aveva mai dipinto fiori. Il riconquistato fervore artistico andò di pari passo con il collasso economico. Riusciva a vendere qualche quadro, ma gli esigui profitti erano investiti nel mantenimento delle nuove bocche da sfamare che risiedevano con lei. Pressata dalle spese, inutilmente impegnò gli oggetti d’argento. Era più che mai «un uccello selvaggio rinchiuso in una triplice gabbia: il suo corpo torturato, il suo cuore avido e il mondo ostile», per usare le parole di Isabelle Rivière.

Morì in completa povertà il 5 aprile 1932, forse per il riacutizzarsi della tubercolosi. Aveva appena 51 anni, vissuti non senza dolori fisici e morali. Ad accompagnarla nell’ultimo viaggio verso il cimitero parigino di Bagneux c’era un piccolo corteo composto da pochi parenti, alcuni amici, il suo primo allievo César Jenaro Abin, la prima moglie di Rivera. Il gruppo più nutrito era composto da vagabondi, poveri, mendicanti ed emarginati d’ogni tipo, persone con cui María aveva stretto un legame forte, aiutandole in silenzio e arrivando a vendere i suoi dipinti a prezzo stracciato per sostenerle. Per loro, ultimi tra gli ultimi, non era “la strega” né “l’insetto da sagrestia”, era “la gobba angelica”.

Quella sepoltura semplice, una lapide e una croce, richiedeva il rispetto di obblighi finanziari per il mantenimento. Nessuno se ne occupò e il corpo di María sarebbe finito in una fossa comune se non fosse intervenuto il sindaco di Santander, Juan Hormaechea, che la fece seppellire più dignitosamente. Ora la pittrice dimenticata riposa nella divisione 88, quinta fila, seconda fossa del cimitero. Si ventilò l’ipotesi di trasferire la salma in Spagna, si opposero i parenti paterni, realizzando il desiderio di María che non voleva tornare neppure da morta nella sua patria che le aveva negato il diritto di essere felice.

Nell’Ateneo di Madrid, il 1° giugno 1932, a pochi mesi dalla morte, si tenne una serata commemorativa voluta dall’Unione Repubblicana delle Donne, un modo per ricordarla e renderle omaggio, ma anche per farla conoscere, visto che rimaneva a torto una figura marginale nella storia dell’arte. Toccante il discorso di Federico García Lorca che in quell’occasione lesse Elegia a María Blanchard che aveva scritto per lei: «[…] La lotta di Maria Blanchard era dura, aspra, nodosa, come un ramo di quercia, eppure non mostrò mai risentimento, ma al contrario, fu sempre dolce, pia e vergine. Ha sopportato la pioggia di risate che ha causato, involontariamente, il suo corpo, da buffone d’opera, e le risate che le sue prime mostre hanno provocato […]. Il combattimento tra angelo e demonio è stato espresso matematicamente nel tuo corpo. […] Strega e fata, tu eri un esempio rispettabile di lacrime e chiarezza spirituale. […] Ti ho sempre chiamato “gobba” e non ho detto nulla dei tuoi occhi belli e pieni di lacrime, con lo stesso ritmo con cui il mercurio sale attraverso il termometro, né ho parlato delle tue mani magistrali. […] Gli uomini capiscono le cose poco e io ti dico, María Blanchard, come amico della tua ombra, che hai i capelli più belli che siano mai stati visti in Spagna».

I primi a voler far cadere nell’oblio la sua memoria furono i familiari che ritirarono molte sue opere, condannandole a un lungo periodo di oscurità. Per anni nessuno parlò più di María Blanchard, soltanto nel 1937 si tenne una mostra che la fece di nuovo conoscere e il mercato dell’arte ricominciò a guardare con interesse questa artista che univa con abilità motivi geometrici a composizioni figurative, il che conferiva alle sue rappresentazioni un carattere unico e originale, una sensibilità profonda per i drammi umani che si riflette nella potenza evocativa delle emozioni quando si osservano le sue opere.

Nel catalogo di una mostra curata dal Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid si legge: «Anche se è vero che il suo aspetto è stato un fattore determinante nella sua esistenza, il suo carattere forte e ostinato le ha fatto guadagnare il rispetto dei colleghi, che l’hanno sempre trattata alla pari, in un ambiente che all’epoca era comunque dominato culturalmente dagli uomini».

Saremmo curiosi di sapere cosa penserebbe María oggi del fatto che i suoi quadri, così difficili da capire e vendere quando era in vita, sono stati addirittura rubati due volte. La prima nel 1978, cinque dipinti spariti dalla casa della sorella Carmen, la seconda nel 1998, sull’autostrada nei pressi di Figueres, in Spagna. Cosa penserebbe del “litigio” che nel 2021 ha visto contrapposti il Reina Sofía e il Museo del Prado, quando quest’ultimo acquistò un’opera del 1929 della Blanchard, La Boulonnaise. Per il Reina Sofía si trattò dello sconfinamento in un arco temporale non di competenza del Prado, tanto più che il Reina Sofía possiede un nucleo di 15 quadri della Blanchard, aveva organizzato anni addietro una mostra antologica dell’artista e pubblicato il catalogo ragionato delle sue opere, considerandola parte centrale della sua collezione dedicata all’arte moderna.

Sorriderebbe, forse, della “gelosia” che ha scatenato tra due così famose istituzioni museali, e anche sapendo di aver ottenuto un importante momento di riconoscimento al Museo Picasso di Málaga, “la casa” del suo vecchio amico che le voleva insegnare a piazzarsi sul mercato. Nel 2024 quel Museo le ha dedicato una retrospettiva, María Blanchard, una pittrice nonostante il cubismo, che ha offerto una panoramica cronologica delle diverse fasi della sua vita artistica, riunendo 85 tra dipinti a olio, pastelli e disegni. Nonostante il cubismo, è vero, perché se vi aderì restò sempre una outsider; nonostante il fatto di essere nata donna e nonostante la disabilità che la rese bersaglio di umiliazioni. María Blanchard attraversò tutto questo sorretta da due bastoni, quello tangibile che agevolava i suoi passi sulla terra, e il bastone “virtuale” dell’arte che era il supporto dell’anima, infelice ma mai arresa.

* Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

Ultimo aggiornamento il 13 Novembre 2025 da Simona