di Andrea Pancaldi

Andrea Pancaldi prende in prestito un articolo di Andrea Canevaro, pubblicato nel 2004 sulla rivista Infanzia, per una piccola sottolineatura, passata la Giornata della memoria, sull’uso che si fa a volte nel mondo della disabilità delle vicende legate al progetto Aktion T4 relativo all’àmbito della eugenetica sotto il regime nazista. Partendo da un errore commesso involontariamente da egli stesso, Canevaro mette in guardia da alcuni grossi rischi che si possono correre, sia pure in buona fede, nel trattare temi complessi e delicatissimi come quello della memoria.

Prendo a prestito un articolo di Andrea Canevaro, pubblicato nel 2004 sulla rivista Infanzia, per una piccola sottolineatura, passata la Giornata della memoria, sull’uso che si fa a volte nel mondo della disabilità delle vicende legate al progetto Aktion T4 relativo all’àmbito della eugenetica sotto il regime nazista. A volte pare di cogliere una sorta di richiamo al “…ci siamo anche noi!”, “…la giornata della memoria non ci deve dimenticare!”, “…il primo olocausto è stato il nostro!”.

Detto che il tema della memoria, e del suo rapporto con la storia, è effettivamente un tema molto, molto complesso, Andrea Canevaro ci ricorda di essere attenti nel fare queste “operazioni”, a volte mentali, a volte mediatiche, perché, al di là delle migliori intenzioni, si possono correre grossi rischi se non si è attenti a quello che si scrive e agli scenari su cui lo si colloca. Ma lasciamo alle parole di Andrea Canevaro di spiegarcene il perché.

La parte giusta per essere aiutati e per essere protagonisti

di Andrea Canevaro*, rivista Infanzia, n.12, 2004

Le memorie che non c’erano

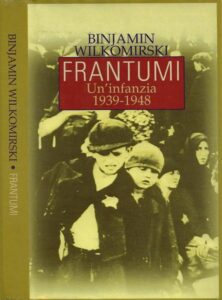

Questa riflessione nasce da un errore commesso involontariamente da chi fa questa stessa riflessione nello svolgere un compito di introduzione a un libro, un libro importante, costituito da una serie di riflessioni, ma soprattutto di testimonianze, sulle comunità di accoglienza e sui protagonisti, i minori e non solo, che vivono queste esperienze come possibilità di ricostruzione della loro vita. L’introduzione al libro voleva indicare alcune chiavi di lettura contenute e suggerite dal libro stesso, ritenendo che un’introduzione non deve tanto permettersi dei giudizi quanto indicare a chi legge alcune chiavi di lettura e assumersi una responsabilità, così, di indirizzare chi legge verso un certo senso di lettura piuttosto che un altro. A volte, suggerire una chiave di lettura non è un gesto autoritario, al contrario, permette a chi legge di trovare altre chiavi e altri significati. In quel caso la chiave di lettura era anche suggerita dall’accostare a quel testo un libro che era da poco uscito e che raccontava le vicende autobiografiche di chi, bambino, aveva vissuto l’esperienza dei campi di sterminio, e aveva quindi maturato la convinzione che la propria vita fosse tra coloro che dovevano vivere di stenti: fra i topi, con poco da mangiare, nel freddo, senza acqua calda per lavarsi ma anche con scarsa acqua fredda, con una impossibilità di pensare ad avere panni caldi, cibo in abbondanza, un letto pulito, perché tutto questo era dei torturatori, era degli aguzzini.

Il mondo degli aguzzini era fatto di cibo abbondante, acqua calda, caldo negli ambienti, letti puliti, vestiti. Quando l’uscita dal campo ha permesso a quel bambino di essere accolto in situazioni che avevano delle altre caratteristiche, quel bambino non ebbe tanto il conforto dell’accoglienza quanto il timore di essere finito ancor più prigioniero degli aguzzini. E quella situazione permetteva di rendere ancora più evidente il dovere dei centri di accoglienza e delle comunità di accoglienza di tener conto delle caratteristiche degli ospiti, e di capire che l’offerta di una vita migliore poteva anche non esser capito come una offerta positiva ma poteva essere vissuta come minaccia di perdita di punti di contatto con la realtà che in qualche modo poteva essere controllata, che aveva una vita nelle strade, nelle stazioni, aveva maturato un riconoscimento dei segni in quegli ambienti che, per quanto miseri e a volte anche tragici, erano i suoi ambienti, mentre in una comunità di accoglienza, fatta di pasti caldi, di lenzuola pulite, di doccia possibile, tutto era sconosciuto e poteva fare paura.

A distanza di un po’ di tempo nacque il caso, perché quel libro, utilizzato per indicare una chiave di lettura, venne accusato di essere un falso, e il suo autore di non avere vissuto affatto l’esperienza dei campi di sterminio ma di averla inventata, o per lo meno di averla attribuita a una dimensione autobiografica, mentre aveva, con accenti di veridicità tali da costituire un documento di grande valore letterario ma di averla in qualche modo falsata. Dato che l’operazione venne condotta sui grandi mezzi di informazione venne anche il sospetto che fosse una provocazione scandalistica. E l’autore si difese, si fece difendere, e la sua difesa si configurò come un risentimento doloroso, dando l’impressione di essere persona effettivamente ferita dalle accuse che gli venivano rivolte.

A distanza di altro tempo altri mezzi, meno scandalistici, più capaci di credibilità, hanno reso più plausibile l’idea che l’autore abbia costruito, con molta verosimiglianza e quindi con credibilità, una autobiografia che non era vera. E qualcuno ha riflettuto su come poteva essere accaduto questo, e come poteva prestarsi un’operazione del genere ad essere a sua volta strumentalizzata dai negazionisti, cioè da coloro che negano la consistenza, o addirittura l’esistenza, dei campi di sterminio nazisti.

Sembra quasi accertato – il quasi è……, ma l’accertamento sembra proprio essere preciso – che Benjamin Wilkomirski, tale è il nome dell’autore di quella narrazione con pretesa autobiografica, non sia nato in Lituania ma sia svizzero, sia stato adottato realmente da una coppia svizzera, ma non abbia una biografia coincidente con quella di un bambino vissuto nei campi di sterminio. Sarebbe nato un paio di anni dopo, e avrebbe vissuto in Svizzera. Appena queste notizie furono precisate chi aveva commentato e valorizzato l’autobiografia, ritenuta tale, di Benjamin Wilkomirski si era sentito tradito, ed anche chi fa queste riflessioni si è sentito tradito e a sua volta ha pensato di avere tradito e ingannato, sia pure involontariamente, i lettori ma anche gli amici che gli avevano chiesto di fare un’introduzione a un libro degno, utile importante.

A distanza, ancora, di qualche tempo un’altra voce è interessante per capire qualche cosa di più di questa vicenda veramente singolare. Elena Lappin ha voluto indagare, con un’attenzione delicata, alle vicende di Wilkomirski, ha potuto incontrare più volte questa persona, ha potuto rendersi conto di una dimensione particolare della psicologia di quest’uomo, e quindi non ha tanto stabilito la personalità di un falsario, quanto una psicologia particolare che lei ha individuato in quella doppia testa che qualche studioso ha, sul piano letterario e sul piano psicologico, individuato come possibile, una testa visibile e una testa invisibile, una doppia personalità che non è necessariamente segno di schizofrenia ma è possibilità di soffrire quello che non si è vissuto, immaginando di averlo vissuto. È possibile, e colui che ha indossato il nome di Benjamin Wilkomirski abbia realmente vissuto e viva la sofferenza di quella vicenda che non ha vissuto nella cronaca ma solo nella testa.

Il lavoro di Elena Lappin è attento e non porta a dichiarare Wilkomirski un falsario, porta a capire meglio qualche cosa che non è del tutto comprensibile e che non è del tutto spiegabile. Porta a incontrare un caso umano che permette di fare una serie di considerazioni non necessariamente appoggiate allo stesso autore Wilkomirski, allo stesso individuo Wilkomirski, ma più ampie, più libere. Permette, in particolare, di riattribuire a quell’introduzione e al libro che introduce un senso non più dubbio ma anche rinforzato.

La necessità di interpretare una parte

Vogliamo riflettere continuando quella chiave di lettura delle vite perdute e ritrovate che si incontrano, o che si possono incontrare, nelle comunità di accoglienza, in cui il disorientamento della buona accoglienza si accompagna, quasi, al rimpianto di un tempo sicuramente aspro ma in cui c’era una maggiore padronanza degli elementi della propria vita. Noi sappiamo essere abbastanza prudenti in questo, e non vorremmo intendere, né fare intendere, che sia meglio lasciare gli individui che soffrono nelle loro sofferenze perché sono loro. No, bisogna liberare dalle sofferenze, ma la liberazione ha bisogno di una possibilità di partecipazione. E le comunità di accoglienza sanno che è loro compito, che svolgono con molta qualità, con molta onestà, è proprio quello di rendere partecipi della liberazione, e quindi di non fare che la liberazione sia una attività degli uni e una passività degli altri, ma che sia un intreccio, una condivisione, un’accoglienza e un lasciare spazio, un permettere che l’altro trovi un suo spazio, e non preordinare uno spazio per l’altro.

Tutto ciò si rinforza proprio con una certa interpretazione, assolutamente libera dalla necessità di essere l’interpretazione ma come riflessione, appunto, della vicenda di Wilkomirski. Si potrebbe dire, semplificando di molto una situazione tanto ingarbugliata e complessa, che Wilkomirski, quello che continuiamo a chiamare con questo nome, rappresenti un caso esemplare di coloro che si autoconvincono con molta profondità che, per ottenere un ascolto che non sia unicamente da comparse ma che permetta anche la maturazione di una parte da protagonisti, sia molto opportuno raggiungere l’intensità di sofferenza maggiore. Lo sentiamo dire, lo diciamo, è il commento che spesso si fa a certi usi della televisione e comunque anche dei grandi mezzi di comunicazione, indurre gli individui a alzare il livello di drammaticità delle proprie situazioni per potersi prendere una parte di attenzione, il più possibile e basta, del grande pubblico: quindi esasperare i toni, e non solo esasperarli per quel momento, ma con anche una vera e propria partecipazione della propria vita, interpretando fino in fondo la parte di coloro che hanno subito ingiustizia, ad esempio, o violenze; esasperare i toni per ottenere non solo una pietà ma anche un ruolo da protagonisti. Ed è immaginabile che una delle più grandi tragedie che rimane, una delle più grandi tragedie di tutti i tempi, nonostante ve ne siano state anche altre – quella dello sterminio compiuto dai nazisti nei confronti di ebrei, zingari, omosessuali, dissidenti politici, oltre a quegli stermini in corso d’opera che riguardavano i malati mentali e gli handicappati – questa grande tragedia attiri in qualche modo l’attenzione di chi ha capito, o ha creduto di capire che, se potesse fare coincidere la propria sofferenza con quella, avrebbe raggiunto il vertice della sofferenza e quindi avrebbe raggiunto la più grande possibilità di ascolto e anche la più grande possibilità di proporsi come protagonista della sofferenza, e quindi anche protagonista delle redenzione della sofferenza.

Questo è un elemento sicuramente discutibile, che non si può proporre come un assoluto, ma come appunto una riflessione: la possibilità di vivere ogni elemento della nostra vita in termini di classificazione competitiva, deforme, in maniera profonda. A volte abbiamo l’impressione che abbia anche qualche carattere di irrimediabilità, sia pure nell’orizzonte della storia che viviamo, e non certo in termini assoluti, la nostra percezione. E ci induce a fare un’operazione quanto mai contorta che è quella di immaginare come sarebbe meglio, se abbiamo una piccola sofferenza, scambiarla con una sofferenza grande, perché quella sarebbe ascoltata, avrebbe l’attenzione degli altri. E se noi abbiamo capito che la più grande sofferenza del secolo – anche se siamo con un calendario che ci parla di un altro secolo viviamo ancora quel secolo – è quella e non altra, la nostra aspirazione è di essere quella.

Questo è un utilizzo improprio della analogia e della metafora. La nostra sofferenza non è come quella di chi ha sofferto o paragonabile a …, no, vogliamo che sia quella! Le ragioni anagrafiche non permettono di potere identificarsi in termini tali da potere moltiplicare le autobiografie dei sopravvissuti ai campi di sterminio. Ma quando ci fosse una possibilità in tal senso, o quando ci fosse la possibilità di interpretare la parte dei perseguitati per altri stermini, per altri genocidi, per altri eccessi di disumanizzazione, noi potremmo anche aspirare a far parte di quei perseguitati, di quelle vittime, ed essere vittime di grandi ingiustizie è quasi essere protagonisti.

Questa riflessione rischia molto, nel senso delle forzature, perché parte da un caso estremo che ha voluto essere doppiamente estremo: estremo come individuo e estrema la situazione storica in cui si è proiettato. E da quel caso estremo questa riflessione vuole dedurre delle indicazioni più ampie, meno circoscritte. È a rischio, ce ne rendiamo ben conto, ma abbiamo molti elementi che permettono di supportare l’estensione, e che vanno intesi in due direzioni molto diverse tra loro ma con qualche analogia.

La prima, apparentemente più circoscritta, riguarda chi ha compiti intellettuali. Nel gioco delle assunzioni dei compiti intellettuali vi sono certamente le esigenze di essere ascoltati, di essere riconosciuti, di avere quindi un pubblico, si può dire.

E quale migliore pubblico di quello che potesse coincidere con il grande pubblico colpito dalle sofferenze? E quindi una prima riflessione riguarda il nostro ruolo di persone che hanno dei compiti intellettuali, e che possono mettere nel gioco del riconoscimento quelle attenzioni alle situazioni tragiche che permettono di avere il riconoscimento stesso, con tutte le possibilità che il termine gioco, usato in una concezione più dinamica che ludica, consente di avere, per cui ci si può identificare ma si può anche, ed è il ruolo interpretato dai negazionisti, avere una ricerca di riconoscibilità proprio negando quella precisa sofferenza oppure, anche con disinvoltura, negando la possibilità che una sofferenza sia sofferenza. Ad esempio: la quotidianità ci porta a contatto con gravi violenze di vario tipo, anche di carattere sessuale, nei confronti dell’infanzia, e vi può essere una ricerca di riconoscimento nell’identificazione di quella sofferenza come

“la mia”, oppure nella negazione di quella situazione come sofferenza, o invece nell’attribuire a quella situazione altre caratteristiche, anche di gioia, come una forzatura della realtà, leggibile più come desiderio di un proprio riconoscimento che non come contributo alla conoscenza della realtà stessa.

Collegato a questo c’è il secondo elemento di riflessione che riguarda proprio l’infanzia.

A volte si ha la sorpresa amara di scoprire che bambini e bambine testimoni, e non solo testimoni ma anche protagonisti, martiri di sofferenze, di violenze compiute su di loro da parte di adulti, in realtà avevano falsato quello che era stato compiuto, lo avevano inventato, ed erano diventati falsi martiri. Anche in questo caso la preoccupazione di molti, nell’educazione come nell’informazione, è che una storia inventata inquini le tante altre situazioni reali che purtroppo esistono. La riflessione da fare è ancora una volta quella di come sia seducente, per chi desidera essere ascoltato, raggiungere quella che viene presentata, e finisce per essere creduta, la situazione in cui l’ascolto è garantito, e in cui si è sicuri protagonisti. E questo deforma in maniera profonda il senso della realtà. Si sovrappone alla realtà una invenzione determinata da una ricerca di risultati che non può che essere del tutto precaria. E si collega a quella diffusa percezione di come sia più importante essere protagonisti, quale che sia il prezzo da pagare.

A volte questo diventa davvero un elemento di tragicità, quando l’opinione pubblica viene informata del grande successo – si può usare questa parola purtroppo – che hanno i protagonisti tragici di certi avvenimenti. In Belgio l’autore di fatti di violenza sessuale terminati con uccisioni, incarcerato, ci ha sempre informato la grande stampa, ha ricevuto un numero strepitoso di dichiarazioni appassionate da parte di molte donne – e non crediamo che questo voglia dire che le donne hanno un debole per le figure con queste caratteristiche, perché vale la stessa operazione per gli uomini. È una società che, stranamente, in termini veramente singolari, per quello che sappiamo, configura l’elemento del protagonismo come talmente più importante di ogni altra considerazione da permettere di sperare, al peggiore dei delinquenti, di avere successo, perché diventa protagonista.

Sull’infanzia questa immagine si rivela immediatamente come fortemente importante, e fornisce a chi cresce una concezione sociale inevitabilmente violenta, in cui l’elemento violenza può diventare anche accettabile, purché sia lo strumento giusto per arrivare al successo del protagonismo. Violenza subita ma anche violenza attiva, nei confronti degli altri. Questo modo di percepire la società e l’organizzazione dei suoi valori colpisce soprattutto perché è molto presente a chi fa delle riflessioni educative, e sembra incapace di essere altrettanto presente in chi ha dei compiti così importanti, quali sono quelli dell’informazione. Moltissime occasioni di riflessione per l’informazione vengono arginate, circoscritte, e lo stesso termine pedagogico ha una connotazione di ridicolo, quasi, o di noiosamente pedantesco. Quando si suole indicare la strada sbagliata al mondo dell’informazione si dice che la televisione non deve avere un carattere pedagogico, o la grande stampa e altrettanto. Questo significa proprio che l’idea della pedagogia come riflessione sugli elementi educativi che sono in tutte le azioni umane, e non solo umane, non è presente, o per lo meno è rifiutata, e forse il rifiuto è più duro ancora che la non presenza. Quindi vi è una deresponsabilizzazione molto ampia dei grandi settori dell’informazione che non ritengono necessario cambiare nulla di ciò che fanno, permettendo così che sia sempre più forte la percezione sociale del successo e del protagonismo come quelli che bisogna conquistare per forza, e quindi della strumentalizzazione della violenza.

Tutta questa riflessione nasce dalla possibilità di leggere la storia raccontata da Wilkomirski con la veridicità che essa contiene, e anche con l’altra storia che rimane tra le righe, quella del suo autore, capace di soffrire realmente per qualcosa che, al punto in cui è, probabilmente ritiene di avere vissuto, e che non ha vissuto, ma che è stato quasi costretto a vivere per potere identificarsi con il successo della sofferenza. E usando questa espressione “il successo della sofferenza” si capisce quale possibile perversione stiamo vivendo: la sofferenza garantisce dei successi. E questo è per chi ha delle responsabilità educative nei confronti dell’infanzia, un punto su cui non smettere di riflettere e non smettere di operare.

Nota bibliografica

– AA.VV., Minori, luoghi comuni. Crescere in Comunità, a cura di G. Gabrielli, Comunità Edizioni C.N.C.A., Capodarco di Fermo (AP), 1996.

– B. Wilkomirski, Un’infanzia 1939 – 1948, Mondadori, Milano, 1990; ediz. originale 1985.

– E. Lappin, L’homme qui avait deux têtes, Ed. de l’Olivier/Le Seuil, Paris, 2000; ediz. originale. 1999.

* Andrea Canevaro (1939-2022) è stato professore di Didattica e pedagogia speciale alla Università di Bologna, Scuola di Psicologia e Scienze della formazione. È considerato il “padre” dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità per la qualità e quantità del suo operato negli anni ‘70/’00.

Nota: i grassetti presenti nel testo di Andrea Canevaro sono un intervento della Redazione.

Ultimo aggiornamento il 6 Febbraio 2025 da Simona